細胞内遊離亜鉛イオンの検出を目的とした

蛍光プローブの開発

向 高弘 教授

亜鉛はヒトが生きていくために必要な生体内微量元素の一つであり、300種類以上におよぶ酵素の活性中心の形成や亜鉛イオン結合モチーフを持つ転写因子やシグナル伝達物質の構造維持に関与し、免疫機構、創傷治癒、精子形成、味覚感知、胎発生等の制御に働いています。生体内のほとんどの亜鉛はたんぱく質に結合していますが、近年、細胞内で微量に存在している遊離亜鉛がシグナル伝達分子として機能していることが明らかになりつつあります。しかし、遊離亜鉛を特異的に検出するための蛍光プローブの開発が進んでいないことから詳細な機能解明は進んでいないことが問題でした。この度、私たちは細胞膜透過性を有する低分子化合物の精密分子設計により、蛍光のON/OFF制御型および波長変化型のプローブの開発に成功し、「細胞内遊離亜鉛イオンの検出を目的とした蛍光プローブの開発」のタイトルで第27回日本微量元素学会学術集会より優秀演題賞(平成28年7月31日付)を受賞いたしました。なお本賞は、長崎大学医歯薬学総合研究科 萩森政頼准教授および京都大学大学院薬学研究科 佐治英郎教授との共同受賞となります。

第27回日本微量元素学会学術集会優秀演題賞

タイトル:「細胞内遊離亜鉛イオンの検出を目的とした蛍光プローブの開発」

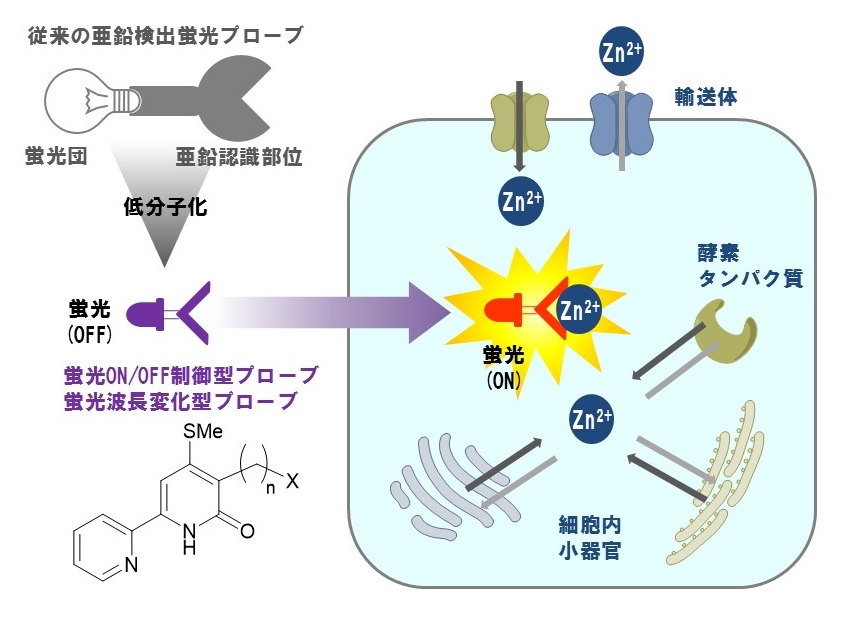

一般的に、亜鉛イオン検出に用いられる蛍光プローブは、蛍光を発する分子(蛍光団)と亜鉛イオンと結合する分子(亜鉛認識部位)からなり、亜鉛イオンと結合した後、蛍光強度や蛍光波長が変化することによって検出が可能になります。また、最適な蛍光プローブの条件としては、選択性、感度、定量性、迅速性があり、特に、生体内で用いるには、蛍光プローブの溶解性や細胞膜透過性が重要になります。そのため、最適な蛍光プローブを開発するには、官能基の修飾等が必要になりますが、蛍光団と亜鉛認識部位の2つの部分からなるため必然的に分子量が大きくなってしまい、細胞膜透過性が悪くなります。私たちは、この点を重視し、一つの分子内に蛍光団と亜鉛認識部位としての機能を併せ持たせることによって低分子化する分子設計を行い、細胞膜透過性を有する生体内亜鉛蛍光プローブの開発(ピリジン‐ピリドン誘導体、ビピリジン誘導体)を行ってきました。

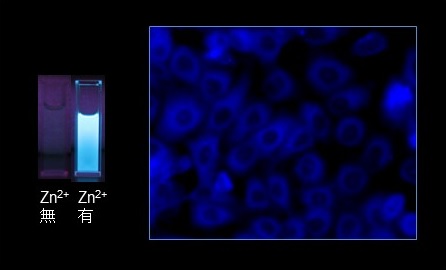

本研究では、蛍光団と亜鉛認識部位としての機能を有するピリジン‐ピリドン骨格をベースに、電子供与基の導入や官能基と蛍光団との距離を検討することによって、分子内電荷移動を精密に制御できることを明らかにし、蛍光のON/OFF制御型および波長変化型のプローブの開発を行いました。亜鉛イオン結合後、蛍光がOFFからONに変化することや、蛍光波長が変化することによって高感度の検出が可能になります。そこで、開発した蛍光プローブを用いて培養細胞での検討を行ったところ、細胞内に遊離した亜鉛イオンを検出することに成功しました。今後、開発した蛍光プローブを用いて生体内亜鉛の機能解明を目指すとともに、さらに生体での使用に向けたプローブ分子の研究開発を進めたいと考えています。

同じカテゴリの研究レポート

-

免疫療法への応用を目指したプロバイオティクス由来細胞外小胞の有用性評価と機能改変技術の開発

-

がん固有の環境を標的とした癌治療増感をめざす創薬化学研究

-

コンドロイチン硫酸の硫酸化構造変化による骨硬化症の発症

-

高感度な免疫測定法の構築に必須な高親和力抗体を効率よく獲得する手法の開発

-

ラジカル化合物の反応性制御と生体計測プローブ・治療化合物への展開

-

磁性リポソームを利用した標的組織内滞留型磁性化間葉系幹細胞の作製

-

亜鉛触媒反応を応用した細胞内亜鉛イオンの高感度検出プローブの開発

-

医薬品合成を指向した基質設計とカチオン性ヨウ素試薬を鍵とする複素環合成法の開発

-

胆汁酸毒性低減を指向する肝細胞膜リン脂質トランスポーター活性化因子の探索

-

中学生に対するがん教育の実施および生徒の意識変化

-

生理活性ペプチドの鼻腔内投与による脳への送達と疾病治療への応用