中学生に対するがん教育の実施および生徒の意識変化

横山 郁子 助手

令和元年度一般社団法人日本緩和医療薬学会 優秀論文賞

タイトル:「中学生に対するがん教育の実施および生徒の意識変化」

がんは日本人の約2人に1人が罹患し、3人に1人が死亡するなど、非常に身近な疾患です。

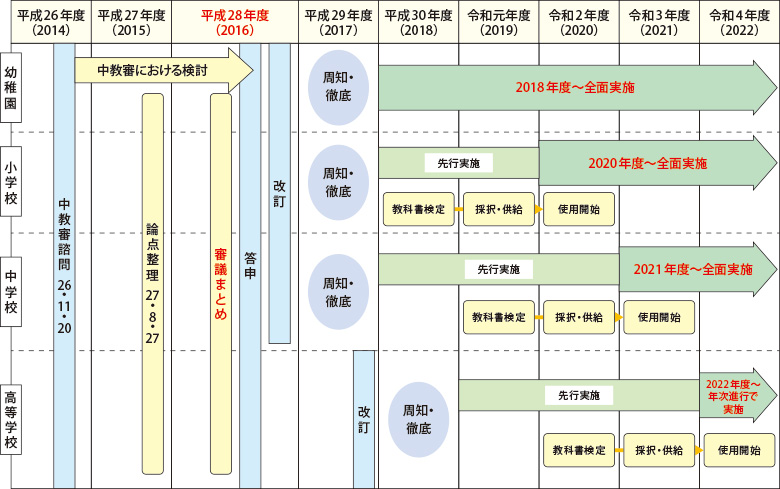

がん対策推進基本計画(第2期)にはがん教育が組込まれ、2017年3月に告示された中学校の学習指導要領にがん教育が記載されました。

がん教育とは、「がんについての正しい理解と、がん患者や家族などのがんと向き合う人々に対する共感的な理解を深めることを通して、自他の健康と命の大切さについて学び、共に生きる社会づくりに寄与する資質や能力の育成を図る教育」と定義されており、単にがんに対する知識を学ぶ場ではなく、人格形成の向上も要求されています。

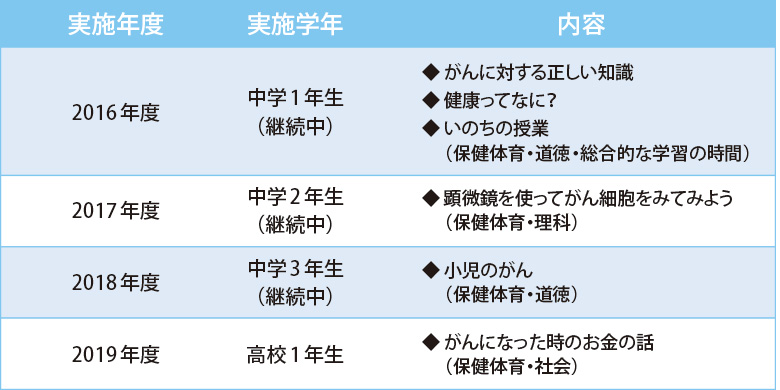

そこで薬学臨床教育・研究センターでは、2016年に神戸大学附属中等教育学校と連携し、中学1年生に対して、「保健体育」「特別の教科 道徳」「総合的な学習の時間」の3教科を使用し、教科横断的な学習として、がん教育の定義に準じたがん教育プログラムを作成、実施しました。

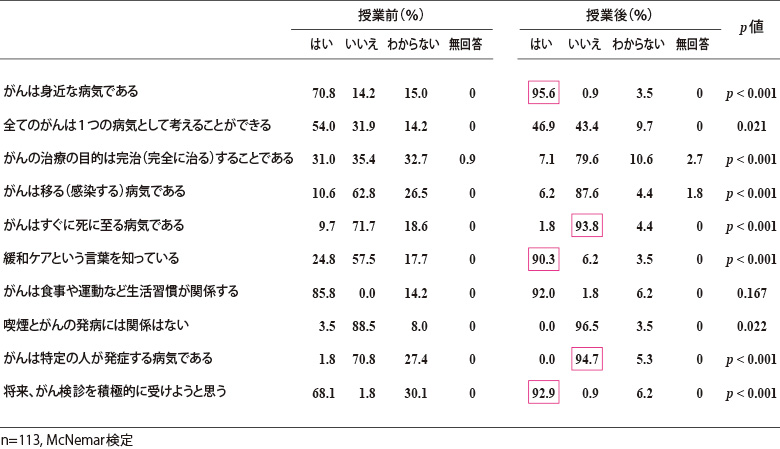

がん教育プログラムの前後にアンケートを実施し、生徒の意識変化を調査したところ、がん教育により、がんの正しい知識が身につくだけでなく、がんという一つの疾患を通じて、「死は怖く悲しいことで誰にでも平等にやってくるが、今あるものの大切さに気づかされた」「感謝の気持ちが生まれた」など、道徳の分野においても教育効果がありました。

一方、生徒が家族と情報を共有することで、がんの予防や早期発見の重要性に対して親世代にも波及効果が認められました。

これらの研究成果に対し、令和元年度一般社団法人日本緩和医療薬学会優秀論文賞(2019年6月2日付)を受賞いたしました。

がん教育の効果

「がんは身近な病気である」「将来、がん検診を積極的に受けようと思う」など、がん教育により生徒に正しい知識が身につきました。

今後の展望

2016年より学年縦断的ながん教育を目指して実施しており、現在は中学2年生に「顕微鏡を使ってがん細胞をみてみよう」(2017年度〜)、中学3年生に「小児のがん」(2018年度〜)、高校1年生に「がんになった時のお金の話」(2019年度〜)を行い、がん教育を継続しています。

がん教育を受けた生徒たちが大人なったとき、がん患者さんに寄添う社会が実現することを目指して活動しています。

同じカテゴリの研究レポート

-

免疫療法への応用を目指したプロバイオティクス由来細胞外小胞の有用性評価と機能改変技術の開発

-

がん固有の環境を標的とした癌治療増感をめざす創薬化学研究

-

コンドロイチン硫酸の硫酸化構造変化による骨硬化症の発症

-

高感度な免疫測定法の構築に必須な高親和力抗体を効率よく獲得する手法の開発

-

ラジカル化合物の反応性制御と生体計測プローブ・治療化合物への展開

-

磁性リポソームを利用した標的組織内滞留型磁性化間葉系幹細胞の作製

-

亜鉛触媒反応を応用した細胞内亜鉛イオンの高感度検出プローブの開発

-

医薬品合成を指向した基質設計とカチオン性ヨウ素試薬を鍵とする複素環合成法の開発

-

胆汁酸毒性低減を指向する肝細胞膜リン脂質トランスポーター活性化因子の探索

-

生理活性ペプチドの鼻腔内投与による脳への送達と疾病治療への応用