ビタミンA誘導体を用いた生物有機化学的研究

和田 昭盛 教授

視覚機能を担うロドプシンの発色団レチナールのコンホメーション(立体配座)の解明や、レチノイン酸の構造活性相関を明らかにするため、 二重結合のトランス、シスの立体構造を完全に制御できる方法で関連化合物の合成法を開発し、実際に種々の化合物を合成するとともに、その生理機能について明らかにしました。

平成25年度ビタミン学会より「ビタミンA誘導体を用いた生物有機化学的研究」というタイトルで学会賞(平成25年5月17日付)を受賞することができました。ビタミン学会は、医学・薬学・理学・栄養学など極めて学際的色彩(いろいろな研究分野に関係しているの意)の濃い学会ですが、この中で有機化学を基盤としている研究について高く評価されたことを大変うれしく、光栄に思っています。

我々の研究室は、生物に備わっている機能の仕組みを解明するためのツールとなる化合物や、生活習慣病に代表される難治性疾患の創薬を指向した化合物の開発を目指しています。その基盤となる化合物として、ビタミンAを主たるものとして取り上げています。ビタミンAのアルデヒド体は、これが不足すると夜盲症になることが知られているように視覚作用に深くかかわっていますし、アルデヒド体から、さらに酸化されたカルボン酸体(レチノイン酸)は、細胞の分化誘導などさまざまな生理発現をする核内受容体作用にも大きく関与しています。これらの機能や作用を分離するために、ツールとなるさまざまな類似化合物をデザイン・合成し、生理機能の解明に役立てようとしています。さらに、これら化合物の合成を実現するために、独自の方法論を確立するために新しい反応の開発にも力を注いでいます。

最近では、光制御による脳神経の機能を明らかにする方法としてチャンネルロドプシンを用いたオプトジェネティクス研究が大変注目を浴びています。現在使用されているチャンネルロドプシンの光吸収波長は500-550nm付近ですが、より長波長光(750-850nm)で機能するような第2世代のチャンネルロドプシンのモデルを今後構築していきたいと考えています。

平成25年度 ビタミン学会

タイトル:「ビタミンA誘導体を用いた生物有機化学的研究」

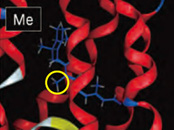

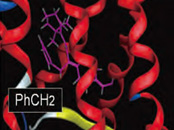

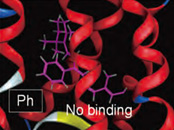

レチナールの9位のメチル基(黄色○印)を他の置換基に変えた類似化合物のタンパク質中での最安定コンホメーションを解析した図。実際にはフェニル(Ph)基の場合には、タンパク質と結合しなかったことにより、タンパク質との相互作用を他の化合物の場合と比較検討し考察することができる。

同じカテゴリの研究レポート

-

免疫療法への応用を目指したプロバイオティクス由来細胞外小胞の有用性評価と機能改変技術の開発

-

がん固有の環境を標的とした癌治療増感をめざす創薬化学研究

-

コンドロイチン硫酸の硫酸化構造変化による骨硬化症の発症

-

高感度な免疫測定法の構築に必須な高親和力抗体を効率よく獲得する手法の開発

-

ラジカル化合物の反応性制御と生体計測プローブ・治療化合物への展開

-

磁性リポソームを利用した標的組織内滞留型磁性化間葉系幹細胞の作製

-

亜鉛触媒反応を応用した細胞内亜鉛イオンの高感度検出プローブの開発

-

医薬品合成を指向した基質設計とカチオン性ヨウ素試薬を鍵とする複素環合成法の開発

-

胆汁酸毒性低減を指向する肝細胞膜リン脂質トランスポーター活性化因子の探索

-

中学生に対するがん教育の実施および生徒の意識変化

-

生理活性ペプチドの鼻腔内投与による脳への送達と疾病治療への応用